サッカー選手に多いグロインペイン症候群

サッカー選手に多い股関節や鼠径部の痛みについて、グロインペイン症候群とその治療についてまとめました。

サッカー選手に多い股関節の痛み

スポーツをしている子どもや学生の中には、練習中に股関節の痛みを感じる選手が少なくありません。

特にサッカーを中心に活動するジュニア世代では、「走れない」「蹴れない」といった状態に悩まされるケースが多く見られます。

その代表的な原因の一つが、グロインペイン症候群(Groin Pain Syndrome)です。

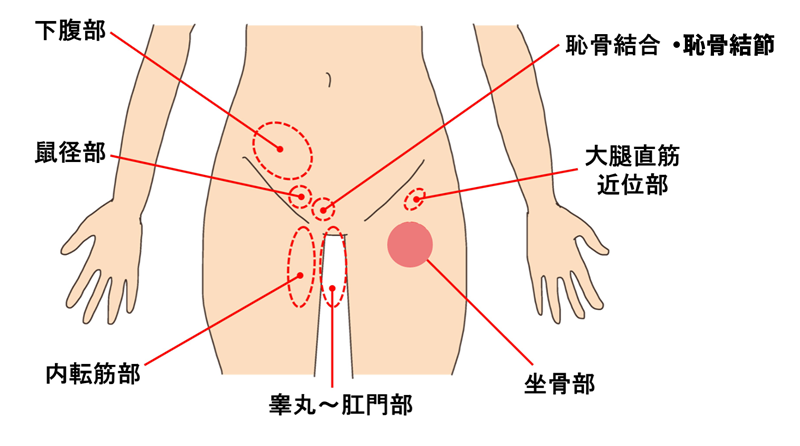

グロインペイン症候群とは、下腹部から鼠径部(そけいぶ)、太ももの内側などに痛みが広がる症状の総称です。

原因を特定しにくい鼠径部の慢性的な痛みを総称してグロインペイン症候群と呼び、恥骨結合炎や大腿内転筋付着部炎、腹直筋付着部炎、腸腰筋炎、スポーツヘルニアなど、複数の疾患が含まれます。

痛みの場所は個人差がありますが、特に足の付け根の前側(鼠径部)に痛みが出ることが多い傾向にあります。

サッカーやバスケットボール、野球、テニス、陸上など、切り返し動作や蹴る動作の多い競技で発生しやすい症状です。

診断名の違いと痛みの正体

画像引用元:グロインペイン症候群(鼠径部痛症候群) | オクノクリニック

グロインペイン症候群は、痛みの発生部位や関与する筋肉の違いによってさまざまな診断名がつけられます。

主なものとして次のような名称が知られています。

- 鼠径部痛症候群

- 恥骨結合炎

- 内転筋腱障害

- 腸腰筋の炎症・機能障害

- 鼠径管後壁欠損

- スポーツヘルニア

- 外腹斜筋腱膜の損傷

名称は異なっても、根本的には「股関節周囲の筋肉や腱に過剰なストレスが繰り返し加わることが原因」と言われています。

当院の施術方針でいえば「どこをどうすると痛いか」が問題であり、診断名は関係ありません。

一般的な治療法

サッカー選手の場合、ボールを蹴るときやダッシュ・ストップの動作で股関節に痛みを感じることが多く、進行すると歩行時にも痛みが生じます。

一般的な治療院や整形外科では、以下のような対応が行われます。

- スポーツの中止と安静

- 患部のストレッチやマッサージ

- 超音波・電気治療

- 筋力強化トレーニング

- 身体の歪みやバランスの調整

しかし、これらの方法では痛みが一時的に良くなっても、再発を繰り返しているのではないでしょうか?

「安静」「電気治療」「筋トレ」は、グロインペインの治療には、まったく意味がありません。

一般的にいわれている原因

一般的にグロインペイン症候群の原因は「腸腰筋の硬さ」といわれています。

しかし実際には、腸腰筋だけを緩めても改善しません。

改善したとしても弱いです。

腸腰筋の緊張はあくまで結果のひとつであり、根本原因ではありません。

そのため、腸腰筋へのマッサージやストレッチ、電気治療では治りません。

それどころか、ハリや痛みを伴わせるような誤ったストレッチは、痛みを悪化させることがあります。

無理なストレッチで悪化した覚えのある方も多いのではないでしょうか?

当院の治療

当院では、これまで多くのサッカー選手や学生アスリートの施術経験から、グロインペイン症候群の施術ポイントはすでに攻略しています。

どこをどうすると痛いかを確認し、痛みの根本原因を調整するので、施術ポイントは人それぞれです。

痛みの発生場所や痛みの程度によって完治までの回数は異なりますが、軽症であれば1回、歩行が困難な重症のケースでも3回目くらいから結果が出始めます。

まとめ

グロインペイン症候群は、成長期のジュニア世代からプロ選手まで幅広く見られるスポーツ障害です。

筋肉の硬さや姿勢の歪みといった表面的な問題にとどまらず、動作の癖や身体の動きを見直すことが、再発を防ぐうえで重要になります。

今通われている治療院に不安があるようでしたら、セカンドオピニオンをお勧めします。